|

| Bertel Thorvaldsen, Ganimedes y Zeus (1817) |

sábado, 19 de diciembre de 2015

sábado, 28 de noviembre de 2015

jueves, 19 de noviembre de 2015

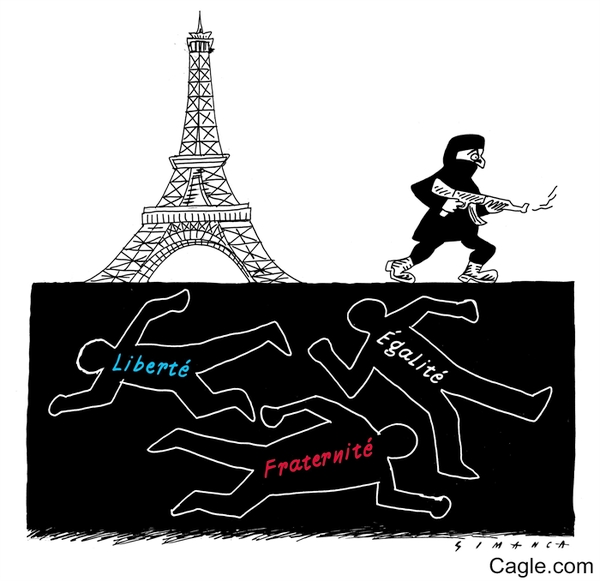

PARÍS, VÍCTIMA DE LA COMPLACENCIA

No voy a repetir lo que ya han leído u oído. No voy a decir que lo que sucedió en París el viernes por la noche fue de un horror sin precedentes, porque no es verdad. No voy a decir que el mundo está junto a Francia, porque son palabras vacías. Ni voy a aplaudir la promesa de François Hollande de que va a ejercer una venganza “sin piedad”, porque no me lo creo. Lo que sí voy a decir es que así es exactamente como caen las civilizaciones.

Así describió Edward Gibbon el saqueo de Roma a manos de los godos en agosto del año 410 después de Cristo: “En la hora de salvaje licencia, cuando toda pasión se inflamaba y toda restricción se levantaba (...) se hizo una cruel matanza de los romanos; y (...) las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres (...). Cuando los bárbaros se sintieron provocados por la oposición, extendieron la masacre indiscriminada a los débiles, los inocentes y los desamparados”.

¿No describen estas palabras las escenas que vimos en París el viernes por la noche? Si bien la Historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano, publicada por Gibbon en seis volúmenes entre 1776 y 1788, presentaba el declive de Roma como un lento proceso. Entre las causas que alegaba había desde trastornos de personalidad de determinados emperadores hasta el poder de la guardia pretoriana y el ascenso de la Persia sasánida. La decadencia se convirtió en caída y el monoteísmo fue como un hongo que contribuyó a pudrir el imperio.

Durante muchos años, los historiadores del fin de la Era Antigua solían estar de acuerdo con Gibbon sobre el carácter gradual del proceso. Algunos incluso dijeron que decadencia era un término anacrónico, igual que bárbaro. El Imperio Romano, decían, no había sufrido la decadencia y la desaparición, sino que se había fundido de forma imperceptible con las tribus germánicas, en un idilio posimperial que no merecía el triste nombre de oscurantismo. En los últimos tiempos, sin embargo, nuevos historiadores han planteado la posibilidad de que el declive de Roma no fuera progresivo, sino repentino y sangriento.

Para Bryan Ward-Perkins, se produjo “una toma violenta a manos de los invasores bárbaros”. El fin del Imperio de Occidente, escribe en La caída de Roma (2005), “experimentó horrores y disturbios como espero no tener que experimentar jamás; destruyó una civilización compleja y arrastró a los habitantes de Occidente a un nivel de vida propio de la era prehistórica”.

En cinco decenios, la población de Roma disminuyó en tres cuartas partes. Los restos arqueológicos de finales del siglo V —peores viviendas, cerámica más primitiva, menos monedas, animales más pequeños— indican que la influencia benigna de Roma en el resto de Europa también desapareció. “El fin de la civilización”, en palabras de Ward-Perkins, se produjo en el plazo de una sola generación.

El libro de Peter Heather La caída del Imperio Romano destaca las consecuencias desastrosas de la gran migración y la violencia organizada: primero, el viaje hacia el oeste de los hunos de Asia Central y luego la irrupción germánica en territorio romano. Según él, los visigodos que se establecieron en Aquitania y los vándalos que conquistaron Cartago se sintieron atraídos por la riqueza del Imperio Romano y pudieron apoderarse de ella gracias a las armas y las aptitudes adquiridas de los propios romanos.

“Para los intrépidos”, escribe Heather, “el Imperio Romano, pese a ser una amenaza para su existencia, era también una increíble oportunidad de prosperar... Una vez que los hunos expulsaron a gran número [de grupos extranjeros], el peor enemigo del Estado romano pasó a ser él mismo. Su poder militar y complejidad económica aceleraron el proceso, al permitir que los recién llegados se convirtieran en fuerzas coherentes, capaces de crear sus propios reinos en aquel cuerpo político”.

Unos procesos extraordinariamente similares están destruyendo hoy la Unión Europea, aunque pocos estemos dispuestos a reconocerlo. Como el Imperio Romano a principios del siglo V, Europa ha dejado que sus defensas se derrumbaran. A medida que aumentaba su riqueza han disminuido su capacidad militar y su fe en sí misma. Se ha vuelto decadente, con sus centros comerciales y sus estadios. Al mismo tiempo, ha abierto las puertas a los extranjeros que codician su riqueza sin renunciar a su fe ancestral.

La lejana conmoción que ha sacudido el débil edificio es la guerra civil siria, que ha sido catalizador y causa directa de la gran Völkerwanderung de 2015. Como entonces, proceden de toda la periferia imperial —el norte de África, el Levante, el sur de Asia—, pero esta vez no son decenas de miles, sino millones.

Por supuesto, la mayoría viene solo con la esperanza de tener una vida mejor. Las condiciones económicas en sus países han mejorado lo justo para permitirles marcharse y las políticas han empeorado tanto que deciden arriesgarse a hacerlo. Pero no pueden viajar hacia el norte y el oeste sin traer consigo parte de este malestar político. Como decía Gibbon, los monoteístas convencidos son una grave amenaza para un imperio laico.

Es indudable que los musulmanes que viven en Europa no son, en su inmensa mayoría, violentos. Pero también es verdad que casi todos tienen unas convicciones difíciles de conciliar con los principios de nuestras democracias liberales, incluidas nuestras ideas modernas sobre igualdad entre los sexos y tolerancia ante la diversidad religiosa y ante casi todas las tendencias sexuales. Por eso es muy fácil que una minoría violenta adquiera sus armas y prepare sus ataques a la civilización en el seno de esas comunidades pacíficas.

No sé lo suficiente sobre el siglo V como para poder citar a los romanos que se asombraban ante cada nuevo acto de barbarie, pese a que fuera similar a otros muchos anteriores, ni a los que hacían santurrones llamamientos a la solidaridad tras la caída de Roma, aunque alzarse juntos significara caer juntos; ni a quienes lanzaban huecas amenazas de venganza sin piedad, cuando no eran más que bravuconadas melodramáticas.

Sí sé que la culpa del embrollo en el que se encuentra la Europa del siglo XXI es de ella misma. En ningún lugar del mundo se ha estudiado la historia tanto como en la Europa moderna. Cuando llegué a Oxford hace más de 30 años, daba por sentado que en primero estudiaría a Gibbon. No. Aprendimos un montón de tonterías de que el nacionalismo era malo, las naciones-Estado, peores y los imperios, lo peor de todo.

“Antes de la caída”, escribe Ward-Perkins, “los romanos estaban tan seguros como estamos nosotros hoy de que su mundo seguiría siempre igual. Se equivocaron. Haríamos bien en no reproducir su autocomplacencia”.

NIALL FERGUSON, El País (19/XI/2015)

lunes, 16 de noviembre de 2015

LA GUERRA, MANUAL DE INSTRUCCIONES

Pues bien, aquí está la guerra.

Una guerra de un nuevo tipo.

Una guerra con y sin fronteras, con y sin Estado; una guerra doblemente nueva porque mezcla el modelo desterritorializado de Al Qaeda con el viejo paradigma territorial que ha recuperado el Estado Islámico (ISIS).

Pero una guerra, en cualquier caso.

Y ante esta guerra que no deseaban ni Estados Unidos, ni Egipto, ni Líbano, ni Turquía, ni hoy Francia, solo podemos hacernos una pregunta: ¿qué hacer? Cuando nos cae encima una guerra así, ¿cómo responder y ganar?

Primera ley: llamar a las cosas por su nombre. Al pan, pan, y al vino, vino. Y atrevernos a decir esa palabra terrible, guerra, frente a la que lo deseable, lo propio y, en el fondo, lo noble por parte de las democracias, pero también su debilidad, es rechazarla hasta los límites de su comprensión, de sus referencias imaginarias, simbólicas y reales.

La grandeza y la ingenuidad de Léon Blum, que en un famoso debate con Elie Halévy dijo que no lograba concebir —salvo como una contradicción— ni la idea misma de una democracia en guerra.

La dignidad y los límites de las grandes conciencias humanistas a finales de aquellos mismos años treinta, que vieron surgir, espantados, a Georges Bataille, Michel Leiris, Roger Caillois y otros colegas del Collège de Sociologie con sus llamamientos al rearme intelectual de un mundo que creía haber dejado atrás su parte maldita y su Historia.

Ahí estamos hoy.

Pensar lo impensable de la guerra.

Consentir esa contradicción que es la idea de una república moderna obligada a combatir para salvarse. Y pensarlo aún con más tristeza porque varias de las reglas establecidas por los teóricos de la guerra, de Tucídides a Clausewitz, no parecen servir para ese Estado fantoche que lleva la llama más allá en la medida en que sus frentes están desdibujados y sus combatientes tienen la ventaja estratégica de no establecer diferencias entre lo que nosotros llamamos la vida y ellos llaman la muerte.

Las autoridades francesas lo han comprendido, hasta en las más altas instancias.

La clase política ha aprobado unánimemente su gesto.

Quedamos usted, yo, el cuerpo social en su conjunto y en su detalle: queda la persona que, cada vez, es un blanco, un frente, un soldado sin saberlo, un foco de resistencia, un punto de movilización y de fragilidad biopolítica. Es desesperante, es atroz, pero así están las cosas, y es necesario actuar con la mayor urgencia.

Segundo principio: el enemigo. Quien dice guerra, dice enemigo. Y a ese enemigo no solo hay que tratarlo como tal, es decir (las enseñanzas de Carl Schmitt), verlo como una figura a la que, según la táctica escogida, se puede engañar, hacer dialogar, golpear sin hablar, en ningún caso tolerar, pero sobre todo (enseñanzas de san Agustín, santo Tomás y todos los teóricos de la guerra justa), darle, también a él, su nombre auténtico y preciso.

Ese nombre no es terrorismo.

No es una dispersión de lobos solitarios ni de desequilibrados. En cuanto a la eterna cultura de la excusa que nos presenta a los escuadrones de la muerte como individuos humillados, empujados al límite por una sociedad inicua y obligados por la miseria a ejecutar a unos jóvenes cuyo único delito era que les gustaba el rock, el fútbol o el frescor de una noche de otoño en la terraza de un café, es un insulto para la miseria y para los ejecutados.

No.

Esos hombres que están en contra del placer de vivir y la libertad propia de las grandes metrópolis, esos bastardos que odian el espíritu de las ciudades tanto —dado que son lo mismo— como el espíritu de las leyes, del Derecho y la dulce autonomía de los individuos liberados de antiguas sumisiones, esos incultos a los que habría que replicar, si no les fueran completamente desconocidas, con las bellas palabras de Victor Hugo cuando gritaba, en plenas matanzas de la Comuna, que atacar París es más que atacar Francia porque es destruir el mundo, merecen el nombre de fascistas.

Mejor dicho: fascislamistas.

Mejor dicho: el fruto del cruce que vio venir otro escritor, Paul Claudel, cuando en su Diario, el 21 de mayo de 1935, en uno de esos destellos cuyo secreto solo poseen los grandes, anota: “¿Discurso de Hitler? Se crea en el centro de Europa una especie de islamismo...”

¿Qué ventaja tiene dar un nombre?

Poner las cosas en su sitio. Recordar que, con este tipo de adversario, la guerra debe ser sin tregua y sin piedad.

Y forzar a cada uno, en todas partes, es decir, tanto en el mundo árabe musulmán como en el resto del planeta, a decir por qué lucha, con quién y contra quién.

Eso no significa, por supuesto, que el islam tenga afinidad alguna con el mal, como no la tienen otras formaciones discursivas.

Y la urgencia de este combate no debe distraernos de esa otra batalla, también esencial, que es la batalla por el otro islam, por el islam de las luces, el islam en el que se reconocen los herederos de Massud, Izetbegovic, el bangladesí Mujibur Rahman, los nacionalistas kurdos o el sultán de Marruecos que tomó la heroica decisión de salvar, enfrentándose a Vichy, a los judíos de su reino.

Pero eso quiere decir dos cosas, o quizá tres. Para empezar, que, como se supone que la tormenta fascista de los años treinta no rebasó el perímetro de Europa, las tierras del islam son las únicas del mundo en las que se ha eludido asumir la memoria y el duelo que sí han llevado a cabo los alemanes, los franceses, los europeos en general, los japoneses.

Después, que hay que poner de relieve con más claridad la disyunción decisiva, primordial, que enfrenta esas dos visiones del islam, enzarzadas en una guerra letal que es, pensándolo bien y por utilizar una expresión conocida, el único choque de civilizaciones en activo.

Y, por último, que ese trazado de la línea sobre la que se enfrentan los seguidores de un Tariq Ramadan y los amigos del gran Abdelhawahb Meddeb, ese señalar lo que, a un lado, puede alimentar el “Viva la muerte” de los nuevos nihilistas, y al otro, el tipo de trabajo ideológico, textual y espiritual que bastaría para conjurar el regreso o la llegada de los fantasmas, debe ser, sobre todo, obra de los propios musulmanes.

Conozco la objeción.

Oigo gritar a los biempensantes que llamar a quienes son buenos ciudadanos a desvincularse de un crimen que no han cometido es suponerlos cómplices y, por tanto, estigmatizarlos.

Pero no.

Porque ese “no en nuestro nombre” que esperamos de nuestros conciudadanos musulmanes es el de los israelíes que se desvincularon, hace 15 años, de la política de su Gobierno en Cisjordania.

Es el de las masas de estadounidenses que en 2003 protestaron contra la absurda guerra de Irak.

Es el grito más reciente de todos los británicos, fieles o simples lectores del Corán, que decidieron proclamar que existe otro islam —manso, misericordioso, apasionado de la tolerancia y la paz— que no es ese en cuyo nombre pudieron apuñalar a un militar en plena calle.

Es un grito hermoso. Es un bello gesto.

Pero, sobre todo, es el gesto sencillo, de justicia, que consiste en aislar al enemigo, separarlo de su retaguardia y hacer que deje de sentirse como pez en el agua en una comunidad para la que, en realidad, es una vergüenza.

Porque quien dice guerra dice otra vez, inevitablemente, la identificación, la marginación y, si es posible, la neutralización de esa fracción enemiga que actúa en el territorio nacional.

Es lo que hizo Churchill cuando encarceló, en el momento de la entrada de Gran Bretaña en guerra, a más de 2.000 personas, a veces muy próximas —su propio primo, Geo Pitt-Rivers, número dos del partido fascista inglés—, a los que consideraba enemigos interiores.

Y es, salvando las distancias, lo que debemos decidirnos a hacer hoy, por ejemplo prohibiendo a quienes predican el odio; vigilando más de cerca a los miles de individuos fichados y marcados con una “S”, es decir, sospechosos de yihadismo; o convenciendo a las redes sociales estadounidenses de que no permitan los llamamientos a cometer atentados suicidas a la sombra de la Primera Enmienda.

Es un gesto delicado, que está siempre al borde de las leyes de excepción. Y por eso es crucial, en estos momentos, no ceder ni sobre el derecho ni sobre el deber de hospitalidad, más necesarios que nunca ante la avalancha de refugiados sirios que huyen precisamente del terror fascislamista.

Seguir recibiendo inmigrantes al mismo tiempo que se incapacita al mayor número posible de células dispuestas a matar.

Abrir aún más los brazos a los fugitivos del ISIS ahora que nos disponemos a ser implacables con quienes, entre ellos, quieren aprovecharse de nuestra fidelidad a nuestros principios para infiltrarse en tierra de misiones y cometer sus crímenes.

No es contradictorio.

Es la única forma de no dar al enemigo la victoria que da por descontada, que es vernos renunciar al tipo de convivencia abierta y generosa que caracteriza nuestras democracias.

Y es, lo repito, ese razonamiento inherente a toda guerra justa que consiste en no mezclar lo que tiene vocación de división, y mostrar, en este caso, a la gran mayoría de los musulmanes de Francia, que no son solo nuestros aliados, sino nuestros hermanos y conciudadanos.

Y, para terminar, lo fundamental.

La verdadera raíz de esta irrupción del horror.

Este Estado Islámico que ocupa un tercio de Siria e Irak y que ofrece a los artificieros de posibles futuros Bataclan bases, centros de mando, escuelas de crimen y campos de entrenamiento, sin los que no sería posible nada.

Sabemos que la semana pasada, en el Sinjar, los peshmerga lograron, con la coalición internacional, una victoria decisiva.

Podríamos mencionar numerosos ejemplos, desde hace seis meses, en los que los kurdos, que hasta ahora son los únicos que han entablado combate cuerpo a cuerpo, han visto retroceder sin resistencia a los malvados soldados de Daesh.

Y, como en otro tiempo en Sarajevo, como en la época en la que presuntos expertos agitaban el espectro de los cientos de miles de soldados que iba a hacer falta desplegar sobre el terreno para impedir la limpieza étnica, en realidad, llegado el momento, será suficiente un puñado de fuerzas especiales y de asalto: estoy convencido de que las hordas del ISIS son mucho más valientes a la hora de hacer volar a unos jóvenes parisienses indefensos que cuando se trata de enfrentarse a auténticos combatientes de la libertad, y por eso pienso que la comunidad internacional, si quiere, dispone de todos los medios para acabar con esta amenaza a la que se enfrenta.

¿Por qué no lo hace?

¿Por qué somos tan tacaños con la ayuda a nuestros aliados kurdos?

¿Y qué es esta extraña guerra que Estados Unidos, con Barack Obama al frente, no parece querer ganar?

Lo ignoro.

Pero sé que la clave está ahí.

Y que la alternativa está clara: “No boots on their ground” equivale a “more blood on our ground” (si no hay tropas en su terreno tendremos más sangre en el nuestro).

BERNARD-HENRI LEVY. El País (17/XI/2015)

BERNARD-HENRI LEVY. El País (17/XI/2015)

domingo, 15 de noviembre de 2015

GAGNER LA GUERRE

.

C'était une guerre, une vraie guerre. Nous le savions, mais au fond nous préférions ne pas le voir. Grisée par le spectacle de sa propre émotion, la France de «l'après-Charlie» avait décidé d'ensevelir sous les fleurs d'une rhétorique trompeuse le souvenir douloureux des événements - terribles - du mois de janvier dernier. Au fil des semaines, l'horreur avait fini par prendre un caractère quasi symbolique et presque irréel. Il fallait, pour le confort intellectuel de tous, que la parenthèse fût promptement refermée.

Des alertes, nombreuses, auraient pourtant dû nous persuader de la persistance du mal. Mais ces projets criminels déjoués par la police (à Villejuif, à Toulon et ailleurs) nous ont installés dans l'illusion d'une fausse sécurité. Quant à ceux - policiers, magistrats, intellectuels… - qui s'évertuaient à clamer le contraire, le chœur des vierges du «vivre ensemble» a eu vite fait de les disqualifier. «Oiseaux de malheur», «islamophobes»: l'essentiel, n'est-ce pas, était de ne pas «stigmatiser»…

Après les sommets d'abomination barbare atteints dans la nuit de vendredi à samedi, ces illusions ne sont plus de mise. C'est une guerre, une vraie guerre, qui nous est déclarée: la guerre du fanatisme islamiste contre la France, l'Europe, l'Occident et contre toutes les valeurs d'une civilisation qui a inventé la démocratie. Cette guerre, maintenant chacun l'a compris, ne fait que commencer.

De cette armée du crime qui nous vise, les chefs sont établis à l'étranger, mais c'est chez nous, dans les rangs de la jeunesse française, qu'ils recrutent certains de leurs assassins, prêts à mourir aux cris d'«Allah akbar!» pour accomplir leur monstrueuse besogne. Ce n'est pas en leur opposant des badges, des tweets, des marches silencieuses, des vidéoclips ou des «chartes de la laïcité» que nous les ferons reculer! L'union nationale, qui, en temps difficile, évidemment s'impose, ne sera qu'un slogan vide de sens si, une fois encore, elle est l'édredon sous lequel on étouffe les réalités qui dérangent. L'union bien sûr, mais autour d'une politique d'autorité, de courage, de constance et de vérité…

François Hollande, dans son intervention de samedi, s'est enfin décidé à nommer le mal. Sans finasser, il parle - c'est nouveau - de «guerre», de «Daech» et de «djihad». Mais Manuel Valls aussi, après Charlie, avait su trouver les mots. Et la suite a montré que, face aux barbares, les mots n'étaient pas suffisants…

Bien sûr, depuis janvier dernier, la France a renforcé sa garde, en matière de renseignement notamment. Bien sûr, un effort financier bienvenu a été consenti en faveur des forces de sécurité et des armées. Mais, pour ces quelques progrès, combien de mâles promesses restées sans suite? Et combien de projets coupables, comme cette réforme de la justice des mineurs qu'hier encore Mme Taubira prétendait faire adopter?

C'est avec cette culture de l'angélisme et du déni que le gouvernement doit maintenant rompre totalement, s'il veut se montrer à la hauteur du défi historique qu'affronte notre pays.

Comment comprendre, par exemple, que tant de prédicateurs radicaux puissent impunément continuer d'appeler la jeunesse à s'en prendre à la démocratie, aux juifs et aux chrétiens? La Tunisie a mis les siens hors d'état de nuire. Pourquoi la France ne le ferait-elle pas?

Comment admettre que les jeunes Français partis «apprendre» le djihad en Syrie ou en Irak ne fassent l'objet, tout au plus, que d'une «surveillance policière» lorsqu'ils reviennent chez nous? À l'évidence, leur place est en prison ou dans un autre pays.

Qui peut enfin, dans un autre domaine, se satisfaire de cette diplomatie de gribouille qui prétend - à juste titre - combattre Daech en Syrie, mais qui refuse obstinément de soutenir son principal adversaire, la Russie, au motif qu'elle appuie le régime de Bachar el-Assad? Entre deux maux, il faut choisir le moindre. Depuis vendredi soir, peut-on encore nourrir la moindre hésitation?

Sécurité, justice, diplomatie, contrôle de l'immigration: c'est tout cela qu'il faut revoir si nous voulons répondre à la menace. Sans nous embarrasser davantage d'arguties juridiques ou d'afféteries moralisatrices. Les démocraties sont attaquées: elles ont le droit - et le devoir - de se défendre. Contre la brutalité, il n'est qu'un principe: la force. Contre la sauvagerie, qu'une loi: l'efficacité. On se souvient de Clemenceau: «En politique intérieure, je fais la guerre. En politique extérieure, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre.» Pour gagner la guerre, il faut la mener.

Alexis Brezet, Le Figaro (14/XI/2015)

lunes, 9 de noviembre de 2015

EL ESTUDIANTE EUNUCO

“No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” (Voltaire)

Hace unos días hubo un debate en la BBC entre el presidente del consejo de estudiantes de una universidad británica y un señor mayor que escribe columnas para The Times de Londres. El tema era la libertad de expresión. ¿Quién estaba en contra? ¿El columnista del Times, cuyo dueño es el reaccionario Rupert Murdoch? No. El líder estudiantil.

Algo raro está ocurriendo en las universidades de Reino Unido, y en las de Estados Unidos también. El estudiante que hablaba en la BBC es síntoma de una tendencia represiva en un sector de la sociedad donde uno suponía que se daba un alto valor al principio del pensamiento libre.

El motivo del debate entre el joven y el periodista, que por edad podría haber sido su abuelo, había sido una petición firmada por 3.000 estudiantes de la Universidad de Cardiff exigiendo que a Germaine Greer, antiguo icono de la revolución feminista, se le prohibiese dar una conferencia en su campus. Greer, como algunos o algunas recordarán, es la autora del influyente y provocador libro La mujer eunuco, publicado en 1970. El libro, tan irreverente como iconoclasta, exhortaba a las mujeres a desencadenarse de los estereotipos represivos de antaño.

El problema de los estudiantes de Cardiff con Greer, que hoy tiene 76 años, es que la consideran una “misógina”. Lo cual, a primera vista, es como llamar a Martin Luther King racista. ¿Cómo se explica? De la siguiente manera. Greer escribió un texto en 2009 en el que argumentó que a las transexuales no se les podía considerar mujeres. Tal afirmación fue considerada lo suficientemente ofensiva como para declararla persona non grata en el campus. Greer se rindió, pero no sin antes declarar en la radio: “Solo porque te cortas la polla y te pones un vestido no significa que te conviertas en mujer”.

El tema aquí no es si Greer tiene razón o no. El tema es que la censura de personas cuyas ideas no confluyen con las nuevas percepciones de lo que es o no aceptable se está extendiendo por las universidades anglosajonas. Algunos ejemplos.

La semana pasada un profesor de la universidad de Yale, en Estados Unidos, fue rodeado por un grupo de estudiantes que le gritaron, entre otros improperios, “¡cállate la puta boca!”. Su pecado: haber aconsejado a sus alumnos que si veían a alguien vistiendo un disfraz de Halloween “ofensivo” que no les hicieran ningún caso.

A finales de septiembre, la Universidad de Warwick, en Inglaterra, canceló una conferencia de una mujer nacida en Irán llamada Maryam Namazie. Esta es una marxista conocida por su virulento desprecio por la religión, empezando por la suya de nacimiento, el islam. La universidad explicó que su comparecencia en el campus incitaría “el odio”.

Y un ejemplo más entre miles: una profesora de Derecho en la Universidad de Harvard escribió un artículo el año pasado lamentando la presión que recibía del cuerpo estudiantil para que no diera clases sobre cómo la ley responde a casos de violación. La profesora, Jeannie Suk, comparó esta actitud con intentar enseñar cirugía a un estudiante de medicina sin exponerle a la angustia de ver sangre.

Según Suk, los organismos estudiantiles estaban en contra de clases sobre la ley y la violencia sexual porque temían que la experiencia podría resultar “traumática”. Y aquí, aparentemente, está el grano de la cuestión. Explicaba el líder universitario que habló en la BBC que el objetivo de la censura era siempre dar prioridad a “la seguridad” de los universitarios. Un reciente artículo escrito por dos académicos en la revista estadounidense The Atlantic profundizó en el tema. Explicó que para los que se apuntan a esta nueva corriente la meta final era proteger “el bienestar emocional” de los estudiantes, convirtiendo los campus en “lugares seguros” donde “jóvenes adultos están protegidos contra palabras e ideas que les hagan sentirse incómodos”. “Se está creando una cultura”, agregaba el artículo, “en la que todo el mundo debe pensar dos veces antes de abrir la boca”.

Alguien que ha optado por no abrir la boca nunca más en foros estudiantiles es el famoso cómico estadounidense Chris Rock, que ha construido una brillante carrera a base de ridiculizar tabúes raciales, sexuales y políticos. Rock, que es negro, dijo en una entrevista reciente que ya no comparece en las universidades porque son “demasiado conservadoras”. Su principal preocupación, estimó, es “no ofender nunca a nadie”.

¿A qué se debe tanta susceptibilidad entre los estudiantes del mundo anglosajón? En parte tendrá que ver con la presión conformista ejercida por la policía religiosa de las redes sociales, el miedo a la crucifixión verbal que padecerá cualquiera que discrepe de la ortodoxia de la manada. Pero, como también sugiere el artículo de la revista The Atlantic, la juventud de hoy, especialmente la que ha tenido la suerte de ir a la universidad, pertenece a una generación mimada. Es verdad que hoy los jóvenes lo tienen difícil para conseguir trabajo pero, al menos en los países ricos de Occidente, sus padres tuvieron la mejor y más pacífica calidad de vida que ha conocido la especie humana. Estos afortunados padres se han esforzado de una manera nunca vista para no herir los sentimientos de sus hijos, para protegerles de lo feo, lo duro y lo difícil de la vida.

La consecuencia ha sido la aparición de una generación de adolescentes y veinteañeros psicológicamente delicados que detectan ofensas donde sus padres —y más aún los padres de los padres, que vivieron guerras— no se las hubieran imaginado. Antes, cuando el columnista del Times era joven, los estudiantes censuraban a los que llamaban fascistas. Para bien o para mal, lo hacían a partir de un proceso de razonamiento político. Los militantes universitarios anglosajones de hoy censuran sobre la base de lo que sienten. Practicantes de una especie de fascismo lite, ellos son los que mandarán dentro de no mucho tiempo. Si la cosa no cambia, uno tiembla por la democracia.

John Carlin. "El País" (9 / XI / 2015)

miércoles, 4 de noviembre de 2015

lunes, 2 de noviembre de 2015

domingo, 25 de octubre de 2015

PIRATAS

A la hora de explicar algunas características del cerebro humano el profesor decía a sus alumnos que ese órgano es la principal materia prima que existe en nuestro planeta, la única fuente de energía realmente inagotable, sostenible y renovable. Millones de recién nacidos se incorporan cada día a este mundo con ese tesoro instalado en la celda del cráneo. En el momento de nacer ese órgano tiene en todos los casos idéntico valor sin que importe el origen ni el lugar de donde proceda, pero la inmensa mayoría de esos cerebros son desechados, mientras solo muy pocos tienen la suerte de desarrollar toda su energía. No hay injusticia más perversa ni despilfarro más estúpido que desperdiciar ese tesoro. Para animarlos a cultivarlo el profesor decía a sus alumnos que todo lo que aprendan en el colegio y en la universidad será una riqueza invisible que les acompañará siempre a cualquier parte del mundo adonde vayan. No tendrán que declararla en la aduana, el escáner no podrá detectarla, ningún gendarme conseguirá prohibirle el paso y estará siempre a salvo de los ladrones. Pero al observar que uno de sus alumnos, ajeno a estas palabras, permanecía abducido por el videojuego de la tableta el profesor añadió que si bien es muy difícil que te roben el cerebro es muy fácil que te lo coman o te lo laven. En efecto, el lavado de cerebro es la práctica más usual que utilizan hay los piratas para apoderarse de ese tesoro. El fanatismo, la superstición, el sectarismo, los recortes en la educación, la manipulación de las redes sociales son las formas de piratería que pueden convertir al niño más inteligente en un futuro esclavo. Pero junto a la facultad de desarrollar la inteligencia el cerebro lleva también aparejada la forma de rebelarse. Esa rebeldía y no otra cosa es la libertad, el último bastión que habrá que defender contra los piratas.

Manuel Vicent

STOP GOOGLING. LET´S TALK

COLLEGE students tell me they know how to look someone in the eye and type on their phones at the same time, their split attention undetected. They say it’s a skill they mastered in middle school when they wanted to text in class without getting caught. Now they use it when they want to be both with their friends and, as some put it, “elsewhere.”

These days, we feel less of a need to hide the fact that we are dividing our attention. In a 2015 study by the Pew Research Center, 89 percent of cellphone owners said they had used their phones during the last social gathering they attended. But they weren’t happy about it; 82 percent of adults felt that the way they used their phones in social settings hurt the conversation.

I’ve been studying the psychology of online connectivity for more than 30 years. For the past five, I’ve had a special focus: What has happened to face-to-face conversation in a world where so many people say they would rather text than talk? I’ve looked at families, friendships and romance. I’ve studied schools, universities and workplaces. When college students explain to me how dividing their attention plays out in the dining hall, some refer to a “rule of three.” In a conversation among five or six people at dinner, you have to check that three people are paying attention — heads up — before you give yourself permission to look down at your phone. So conversation proceeds, but with different people having their heads up at different times. The effect is what you would expect: Conversation is kept relatively light, on topics where people feel they can drop in and out.

Young people spoke to me enthusiastically about the good things that flow from a life lived by the rule of three, which you can follow not only during meals but all the time. First of all, there is the magic of the always available elsewhere. You can put your attention wherever you want it to be. You can always be heard. You never have to be bored. When you sense that a lull in the conversation is coming, you can shift your attention from the people in the room to the world you can find on your phone. But the students also described a sense of loss.

One 15-year-old I interviewed at a summer camp talked about her reaction when she went out to dinner with her father and he took out his phone to add “facts” to their conversation. “Daddy,” she said, “stop Googling. I want to talk to you.” A 15-year-old boy told me that someday he wanted to raise a family, not the way his parents are raising him (with phones out during meals and in the park and during his school sports events) but the way his parents think they are raising him — with no phones at meals and plentiful family conversation. One college junior tried to capture what is wrong about life in his generation. “Our texts are fine,” he said. “It’s what texting does to our conversations when we are together that’s the problem.”

It’s a powerful insight. Studies of conversation both in the laboratory and in natural settings show that when two people are talking, the mere presence of a phone on a table between them or in the periphery of their vision changes both what they talk about and the degree of connection they feel. People keep the conversation on topics where they won’t mind being interrupted. They don’t feel as invested in each other. Even a silent phone disconnects us.

In 2010, a team at the University of Michigan led by the psychologist Sara Konrath put together the findings of 72 studies that were conducted over a 30-year period. They found a 40 percent decline in empathy among college students, with most of the decline taking place after 2000.

Across generations, technology is implicated in this assault on empathy. We’ve gotten used to being connected all the time, but we have found ways around conversation — at least from conversation that is open-ended and spontaneous, in which we play with ideas and allow ourselves to be fully present and vulnerable. But it is in this type of conversation — where we learn to make eye contact, to become aware of another person’s posture and tone, to comfort one another and respectfully challenge one another — that empathy and intimacy flourish. In these conversations, we learn who we are.

Of course, we can find empathic conversations today, but the trend line is clear. It’s not only that we turn away from talking face to face to chat online. It’s that we don’t allow these conversations to happen in the first place because we keep our phones in the landscape.

In our hearts, we know this, and now research is catching up with our intuitions. We face a significant choice. It is not about giving up our phones but about using them with greater intention. Conversation is there for us to reclaim. For the failing connections of our digital world, it is the talking cure.

The trouble with talk begins young. A few years ago, a private middle school asked me to consult with its faculty: Students were not developing friendships the way they used to. At a retreat, the dean described how a seventh grader had tried to exclude a classmate from a school social event. It’s an age-old problem, except that this time when the student was asked about her behavior, the dean reported that the girl didn’t have much to say: “She was almost robotic in her response. She said, ‘I don’t have feelings about this.’ She couldn’t read the signals that the other student was hurt.”

The dean went on: “Twelve-year-olds play on the playground like 8-year-olds. The way they exclude one another is the way 8-year-olds would play. They don’t seem able to put themselves in the place of other children.”

One teacher observed that the students “sit in the dining hall and look at their phones. When they share things together, what they are sharing is what is on their phones.” Is this the new conversation? If so, it is not doing the work of the old conversation. The old conversation taught empathy. These students seem to understand each other less.

But we are resilient. The psychologist Yalda T. Uhls was the lead author on a 2014 study of children at a device-free outdoor camp. After five days without phones or tablets, these campers were able to read facial emotions and correctly identify the emotions of actors in videotaped scenes significantly better than a control group. What fostered these new empathic responses? They talked to one another. In conversation, things go best if you pay close attention and learn how to put yourself in someone else’s shoes. This is easier to do without your phone in hand. Conversation is the most human and humanizing thing that we do.

I have seen this resilience during my own research at a device-free summer camp. At a nightly cabin chat, a group of 14-year-old boys spoke about a recent three-day wilderness hike. Not that many years ago, the most exciting aspect of that hike might have been the idea of roughing it or the beauty of unspoiled nature. These days, what made the biggest impression was being phoneless. One boy called it “time where you have nothing to do but think quietly and talk to your friends.” The campers also spoke about their new taste for life away from the online feed. Their embrace of the virtue of disconnection suggests a crucial connection: The capacity for empathic conversation goes hand in hand with the capacity for solitude.

In solitude we find ourselves; we prepare ourselves to come to conversation with something to say that is authentic, ours. If we can’t gather ourselves, we can’t recognize other people for who they are. If we are not content to be alone, we turn others into the people we need them to be. If we don’t know how to be alone, we’ll only know how to be lonely.

A VIRTUOUS circle links conversation to the capacity for self-reflection. When we are secure in ourselves, we are able to really hear what other people have to say. At the same time, conversation with other people, both in intimate settings and in larger social groups, leads us to become better at inner dialogue.

But we have put this virtuous circle in peril. We turn time alone into a problem that needs to be solved with technology. Timothy D. Wilson, a psychologist at the University of Virginia, led a team that explored our capacity for solitude. People were asked to sit in a chair and think, without a device or a book. They were told that they would have from six to 15 minutes alone and that the only rules were that they had to stay seated and not fall asleep. In one experiment, many student subjects opted to give themselves mild electric shocks rather than sit alone with their thoughts.

People sometimes say to me that they can see how one might be disturbed when people turn to their phones when they are together. But surely there is no harm when people turn to their phones when they are by themselves? If anything, it’s our new form of being together.

But this way of dividing things up misses the essential connection between solitude and conversation. In solitude we learn to concentrate and imagine, to listen to ourselves. We need these skills to be fully present in conversation.

Every technology asks us to confront human values. This is a good thing, because it causes us to reaffirm what they are. If we are now ready to make face-to-face conversation a priority, it is easier to see what the next steps should be. We are not looking for simple solutions. We are looking for beginnings. Some of them may seem familiar by now, but they are no less challenging for that. Each addresses only a small piece of what silences us. Taken together, they can make a difference.

One start toward reclaiming conversation is to reclaim solitude. Some of the most crucial conversations you will ever have will be with yourself. Slow down sufficiently to make this possible. And make a practice of doing one thing at a time. Think of unitasking as the next big thing. In every domain of life, it will increase performance and decrease stress.

But doing one thing at a time is hard, because it means asserting ourselves over what technology makes easy and what feels productive in the short term. Multitasking comes with its own high, but when we chase after this feeling, we pursue an illusion. Conversation is a human way to practice unitasking.

Our phones are not accessories, but psychologically potent devices that change not just what we do but who we are. A second path toward conversation involves recognizing the degree to which we are vulnerable to all that connection offers. We have to commit ourselves to designing our products and our lives to take that vulnerability into account. We can choose not to carry our phones all the time. We can park our phones in a room and go to them every hour or two while we work on other things or talk to other people. We can carve out spaces at home or work that are device-free, sacred spaces for the paired virtues of conversation and solitude. Families can find these spaces in the day to day — no devices at dinner, in the kitchen and in the car. Introduce this idea to children when they are young so it doesn’t spring up as punitive but as a baseline of family culture. In the workplace, too, the notion of sacred spaces makes sense: Conversation among employees increases productivity.

We can also redesign technology to leave more room for talking to each other. The “do not disturb” feature on the iPhone offers one model. You are not interrupted by vibrations, lights or rings, but you can set the phone to receive calls from designated people or to signal when someone calls you repeatedly. Engineers are ready with more ideas: What if our phones were not designed to keep us attached, but to do a task and then release us? What if the communications industry began to measure the success of devices not by how much time consumers spend on them but by whether it is time well spent?

It is always wise to approach our relationship with technology in the context that goes beyond it. We live, for example, in a political culture where conversations are blocked by our vulnerability to partisanship as well as by our new distractions. We thought that online posting would make us bolder than we are in person, but a 2014 Pew study demonstrated that people are less likely to post opinions on social media when they fear their followers will disagree with them. Designing for our vulnerabilities means finding ways to talk to people, online and off, whose opinions differ from our own.

Sometimes it simply means hearing people out. A college junior told me that she shied away from conversation because it demanded that one live by the rigors of what she calls the “seven minute rule.” It takes at least seven minutes to see how a conversation is going to unfold. You can’t go to your phone before those seven minutes are up. If the conversation goes quiet, you have to let it be. For conversation, like life, has silences — what some young people I interviewed called “the boring bits.” It is often in the moments when we stumble, hesitate and fall silent that we most reveal ourselves to one another.

The young woman who is so clear about the seven minutes that it takes to see where a conversation is going admits that she often doesn’t have the patience to wait for anything near that kind of time before going to her phone. In this she is characteristic of what the psychologists Howard Gardner and Katie Davis called the “app generation,” which grew up with phones in hand and apps at the ready. It tends toward impatience, expecting the world to respond like an app, quickly and efficiently. The app way of thinking starts with the idea that actions in the world will work like algorithms: Certain actions will lead to predictable results.

This attitude can show up in friendship as a lack of empathy. Friendships become things to manage; you have a lot of them, and you come to them with tools. So here is a first step: To reclaim conversation for yourself, your friendships and society, push back against viewing the world as one giant app. It works the other way, too: Conversation is the antidote to the algorithmic way of looking at life because it teaches you about fluidity, contingency and personality.

This is our moment to acknowledge the unintended consequences of the technologies to which we are vulnerable, but also to respect the resilience that has always been ours. We have time to make corrections and remember who we are — creatures of history, of deep psychology, of complex relationships, of conversations, artless, risky and face to face.

Sherry Turkle is a professor in the program in Science, Technology and Society at M.I.T. and the author, most recently, of “Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age,” from which this essay is adapted.

sábado, 24 de octubre de 2015

EMILIO LLEDÓ. DISCURSO PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS (2015)

Una experiencia incesante, la vida. Vamos aprendiendo a mirar, a asombrarnos de la naturaleza que nos rodea: los árboles, las nubes, la luz, el mar, la tierra, los frutos de la tierra. Fueron los primeros filósofos los que nos iniciaron en ese asombro y empezaron a especular, a “teorizar”, -que es una forma de mirar- sobre lo que llamaron stoijeia, los “elementos”, los principios fundamentales de la vida: el agua, el aire, la tierra.

No podríamos imaginar en nuestro mundo tecnológico –fruto, en sus orígenes, de la ciencia, de la pasión por conocer- que, de pronto, nos dijera algo así como: mañana no habrá aire, mañana, nunca más habrá agua. Nos sobraría ya todo, no habría prodigio técnico capaz de compensarlo. Y también la luz: esa posibilidad de experimentar el asombro y, en él, la unión con el mundo en el que estamos, y transformarnos en esa luz interior, en la que nos vemos y en la que somos.

Pero esta luz interior, este descubrimiento del “gozo de los sentidos, (aistheséom agápesis) (Met. I.980a) estuvo determinada por una nueva forma de mirar, y unos nuevos objetos “ideados” “mirados”, que la tradición latina llamará conceptos, o sea algo concebido por la mente y que habrían de forjar un nuevo universo de palabras “elementales”. Palabras que ya no indicaban el mundo entorno, que no señalaban la realidad: la dureza de la tierra, el soplo del aire, el contacto fluyente, viviente, del agua.

En esa constelación de significados se hizo presente algo que no podíamos tocar, no podíamos percibir con los sentidos, sino con esa luz interior, nacida en el corazón del lenguaje y que nos ha hecho comunicación y humanidad, que nos ha transformado en palabra. Esos elementos se llamaron “Verdad”, Bien”, “Belleza” (Alétheia, Agathón, Kalón). Puras voces, puro aire semántico que nada señalaban fuera de sí mismo, pero cuya mismidad empezó a hacerse tan imprescindible como el aire o el agua.

Los elementos de la cultura irradiaron hacia un horizonte ideal de la vida humana y están, por ello, en el origen de ese también sorprendente concepto: Humanidades. Un término que se nos ha hecho familiar, y que, por esa misma familiaridad, podríamos resbalar, sin darnos cuenta, por el fecundo territorio de sus significados.

Aunque no es el momento de adentrarnos por ese dominio semántico, y descubrir algo de su historia y de su aliento, me gustaría anticipar que esa palabra, llena de vida, las “humanidades”, es fruto de un largo proceso cultural. Es un ideal en la memoria colectiva y, sobre todo, resultado no sólo de la “teoría”, de la mirada, sino que es fuerza, dinamismo, riqueza para la sociedad. Las humanidades se aprenden, se comunican. Las necesitamos para hacernos quienes somos, para saber qué somos y, sobre todo, para no cegarnos en lo que queremos, en lo que debemos ser.

La verdad era fundadora de convivencia, estructura esencial en el comportamiento de la sociedad: un espejo que refleja en lo dicho la conformidad y el acuerdo del ser que lo decía.

Pero el cielo ideal de las Humanidades, está en la realidad lleno de nubarrones violentos. Basta abrir los periódicos o escuchar las noticias. Y esa oscuridad nos lleva a pensar si esa prodigiosa invención de las “humanidades” no se nos ha deteriorado y si, a pesar de los indudables progresos reales, el género humano no ha logrado superar la ignorancia y su inevitable compañía, la violencia, la crueldad. El “género humano”, esa trivializada expresión, convertida en “desgénero humano”, en una degeneración.

Hay otro concepto, en ese territorio ideal, en esos elementos inventados por la cultura y su lenguaje, que se llamó “Bien” “Bondad”. Si analizamos los primeros textos donde aparece esa palabra, descubrimos que el Bien –tò agathón– la excelencia, la virtud, la conciencia moral y todo lo que se encerraba en la palabra areté, fue surgiendo y evolucionando desde el cobijo del clan familiar. El bien se levantó desde ese espacio de mutua ayuda y protección con que la naturaleza asimila, alienta y sostiene sus propios productos.

Efectivamente el bien suponía, frente a la idea de un bien absoluto, una perspectiva humana. Una mirada, pero desde dentro de uno mismo. Un texto de la Ética aristotélica dice que todos los hombres buscan el bien; pero ese bien está determinado por la “apariencia” (phainómenon) con la que se nos hace presente. La apariencia es, pues, lo que ve nuestra mente, lo que siente nuestro corazón, lo que construye la mirada interior que forja la propia humanidad. Y ese bien, como la verdad, se aprende en la cultura que no es, en su origen, sino pedagogía, educación.

No es extraño que la belleza fuera unida a la bondad (kalós kaì agathós). Todo ello implicaba el despertar, ante nuestros ojos, ante nuestros oídos de ese horizonte de las Humanidades.

Una famosa intuición de la filosofía griega, atribuida a Protágoras, nos dice que “el hombre es la medida de todas las cosas”. Y sabemos que es cierto, que nuestra intimidad es el misterio que oculta esa perspectiva con la que nos acercamos al mundo. Pero ese homo mensura que manifiesta la esencia de nuestra personalidad, del ser que somos o que estamos llegando a ser, nos enfrente a otras cuestiones sustanciales:

¿Quién mide en nosotros? ¿Qué medimos? ¿Cómo medimos?

Y en definitiva: ¿Quién nos enseña a medir?

La educación, la paideía, inicia, ya en la infancia, ese proceso de construir el “quien” que mide en nosotros. Los reflejos mentales, los posibles reflejos condicionados que, como en el famoso experimento de Pavlov, inyecta en las neuronas, el lenguaje de los medios de comunicación, de nuestros, digamos, educadores, determina, condiciona, esclavizándola o liberándola, nuestra vida y nuestra persona. Aunque lo importante no son tanto los medios, sino las fuentes, los orígenes, los manantiales de los que brota todo lo que esos medios “mediatizan”.

Estoy convencido de que los maestros, los profesores, son conscientes de ese privilegio de la comunicación, de esa forma suprema de “humanidades”. Ese anhelo de superación, de cultura, de cultivo es, tal vez, la empresa más necesaria en una colectividad, en una “polis” y en su memoria. En ella, en esa educación de la libertad, alienta el futuro, el de la verdad, el de la lucha por la igualdad, por la justicia, por la inteligencia.

Quisiera recordar, en este momento un poema de Brecht que habla del nacimiento del libro de Lao-tsé cuando iba a la emigración. Al pasar una frontera, el aduanero le pregunta si tiene alguna cosa que declarar. Ninguna, dice. Y el joven que le acompañaba añade: “Er hat gelehrt”. Ha podido hablar, comunicarse, enseñar, existir en las palabras. “Y así quedó todo claro”.

miércoles, 21 de octubre de 2015

LA DESINTEGRACIÓN DE EUROPA

Si hacía falta una señal clara de que la Unión Europea se cae a pedazos a ritmo vertiginoso, basta ver la decisión de Hungría de construir una valla a lo largo de la frontera con la vecina Croacia (también miembro de la UE). La crisis de la eurozona ha fragmentado los flujos financieros, causado divergencia entre las economías, debilitado el apoyo político a las instituciones de la UE y enfrentado a los europeos. Ahora, conforme los Gobiernos erigen barreras y restauran controles fronterizos, la crisis de los refugiados pone trabas al flujo de personas y al comercio internacional. Y mientras la UE se deshace, aumenta el riesgo de que Reino Unido vote por abandonarla.

Suele decirse que la UE progresa gracias a las crisis, porque estas concentran la atención en la necesidad imperiosa de aumentar la integración. Pero para que haya tal progreso se necesitan al menos cuatro ingredientes: una correcta interpretación compartida del problema; un acuerdo respecto al modo eficaz de superarlo; voluntad para ceder más soberanía; y líderes políticos capaces de impulsar los cambios. Hoy, faltan las cuatro condiciones.

Los líderes europeos son débiles, están divididos y parecen incapaces de plantear una visión creíble de los beneficios de una mayor integración; eso les impide conseguir apoyo popular y convencer a los Gobiernos renuentes. Por falta de una respuesta eficaz compartida, las crisis europeas empeoran, se refuerzan mutuamente y fomentan el unilateralismo. Los problemas de la eurozona y de los refugiados comparten características que los hacen difíciles de resolver. Ambos implican desacuerdos respecto a cómo repartir los costes, agravados por un conflicto de valores que gira en torno a la nueva posición dominante de Alemania.

La UE es penosamente incapaz de compartir responsabilidades. En vez de acordar un reparto justo de los costes, los Gobiernos tratan de minimizar sus obligaciones y pasarse la pelota, lo cual aumenta el coste colectivo. Una crisis bancaria que podía resolverse mediante una reestructuración justa y decisiva de las deudas insostenibles se infló hasta convertirse en una crisis económica y política mucho mayor, que enfrenta a acreedores y deudores dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Asimismo, las normas de la UE que estipulan que los refugiados reciban asilo en el primer país miembro que pisen han resultado inaplicables e injustas. Como los solicitantes llegan en su mayoría al sur de Europa, pero quieren ir al norte, Grecia e Italia ignoran las normas y les facilitan el paso. Y países de tránsito como Hungría tratan de desviar a los refugiados a otra parte. De modo que la reubicación de las casi 750.000 personas que han buscado asilo en la UE este año —y que solo representan el 0,14% de la población de la Unión— se ha convertido en una crisis existencial.

En vez de pensar estratégicamente en las consecuencias más amplias a largo plazo, a los líderes de la UE solo les preocupa limitar los costes políticos y financieros inmediatos. Reestructurar la deuda griega en 2010 hubiera supuesto un perjuicio financiero para los bancos franceses y alemanes (y los Gobiernos que los respaldaban), pero la pérdida hubiera sido mucho menor que el coste creciente de una crisis interminable. Del mismo modo, aunque dar acogida a los refugiados demanda una inversión inicial de fondos públicos, puede resultar beneficioso tan pronto como los recién llegados comiencen a trabajar. Un continente que envejece necesita jóvenes dinámicos que se hagan cargo de los trabajos que los locales rechazan (o para los que no están capacitados), que cubran los gastos de los ancianos y cuiden de ellos, que creen empresas y que pongan en práctica gérmenes de nuevas ideas capaces de impulsar el crecimiento económico.

La búsqueda de acuerdos también se dificulta por un conflicto de valores. Los alemanes insisten en que los deudores están moralmente obligados a pagar sus deudas y expiar la culpa de su prodigalidad. El primer ministro eslovaco rechaza a los refugiados con el argumento de que “Eslovaquia está hecha para los eslovacos, no para minorías”; difícil negociar con alguien así. Y pese a que el plan de la UE liberaría a Hungría de los migrantes que rechaza, su líder, Viktor Orbán, autoritario y nacionalista, se opone por principio y acusa a Alemania de “imperialismo moral” por querer imponer a sus vecinos su generosidad hacia los refugiados.

Hasta hace poco, las autoridades alemanas intentaban expiar el pasado nazi mediante la búsqueda de una Alemania más europea y la provisión de apoyo financiero a la UE, lo cual ayudaba a limar muchas asperezas. Pero ahora que la condición de acreedor por excelencia ha colocado a Alemania al timón, el Gobierno de Angela Merkel trata de crear una Europa más alemana.

Alemania se niega a aceptar que sus políticas económicas hipercompetitivas —reflejadas en su enorme superávit de cuenta corriente— son una causa de la crisis de la eurozona y uno de los principales obstáculos para su solución. En cambio, pretende imponer su voluntad a los otros países.

Merkel ha tenido una actuación mucho más positiva en la crisis de los refugiados. Alemania suspendió unilateralmente la aplicación de las normas de asilo de la UE y se comprometió a aceptar a todos los refugiados sirios que llegaran. Pero la incapacidad de la canciller para proporcionarles un tránsito seguro hasta Alemania ha agravado el caos. La subsiguiente restauración de controles fronterizos en el (supuestamente unificado) espacio Schengen ha sentado un terrible precedente, que motiva a los vecinos de Alemania a imitarlo.

Conforme la UE se muestra cada vez más como fuente de crisis económicas, conmoción política y migrantes no deseados, crece el riesgo de que los británicos voten por abandonarla. Reino Unido ya está con un pie afuera: no integra el espacio Schengen y se excluyó del euro y de muchos asuntos internos, incluida la política de asilo. Incluso si se queda, el Gobierno trata de negociar condiciones todavía más laxas para su permanencia, de modo que es posible que termine aun más apartada de lo que ya está dentro de la UE.

Las encuestas están muy igualadas y es imposible predecir el resultado del referéndum. En tiempos de furia antisistema y agitación política, los propagandistas del antieuropeísmo tienen tres utopías poseuropeas para vender: una de libre mercado, una libre de extranjeros y una socialista. En cambio, el campo proeuropeo tiene que conformarse con vender la realidad de la UE tal como es, con todos sus defectos.

Hasta hace poco, la integración de la UE parecía inevitable. Pero la salida de Reino Unido puede trastocar esa dinámica ahora que la UE se desmorona. Razón de sobra para arreglarlo antes de que sea demasiado tarde.

Philippe Legrain. El País (22/X/2015)

Suscribirse a:

Entradas (Atom)