sábado, 28 de noviembre de 2015

jueves, 19 de noviembre de 2015

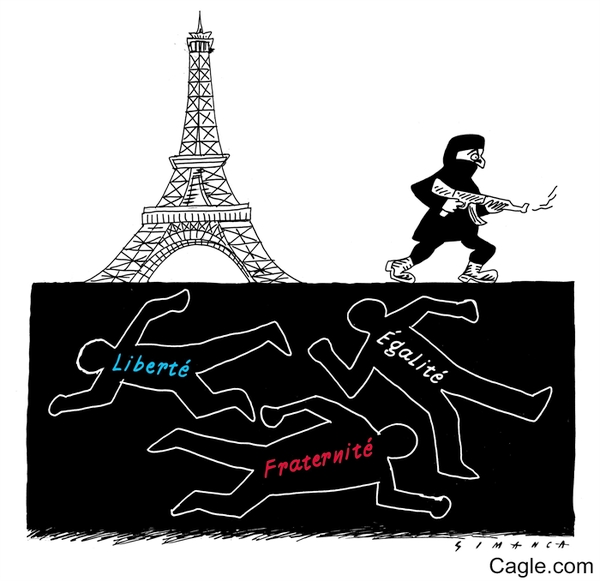

PARÍS, VÍCTIMA DE LA COMPLACENCIA

No voy a repetir lo que ya han leído u oído. No voy a decir que lo que sucedió en París el viernes por la noche fue de un horror sin precedentes, porque no es verdad. No voy a decir que el mundo está junto a Francia, porque son palabras vacías. Ni voy a aplaudir la promesa de François Hollande de que va a ejercer una venganza “sin piedad”, porque no me lo creo. Lo que sí voy a decir es que así es exactamente como caen las civilizaciones.

Así describió Edward Gibbon el saqueo de Roma a manos de los godos en agosto del año 410 después de Cristo: “En la hora de salvaje licencia, cuando toda pasión se inflamaba y toda restricción se levantaba (...) se hizo una cruel matanza de los romanos; y (...) las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres (...). Cuando los bárbaros se sintieron provocados por la oposición, extendieron la masacre indiscriminada a los débiles, los inocentes y los desamparados”.

¿No describen estas palabras las escenas que vimos en París el viernes por la noche? Si bien la Historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano, publicada por Gibbon en seis volúmenes entre 1776 y 1788, presentaba el declive de Roma como un lento proceso. Entre las causas que alegaba había desde trastornos de personalidad de determinados emperadores hasta el poder de la guardia pretoriana y el ascenso de la Persia sasánida. La decadencia se convirtió en caída y el monoteísmo fue como un hongo que contribuyó a pudrir el imperio.

Durante muchos años, los historiadores del fin de la Era Antigua solían estar de acuerdo con Gibbon sobre el carácter gradual del proceso. Algunos incluso dijeron que decadencia era un término anacrónico, igual que bárbaro. El Imperio Romano, decían, no había sufrido la decadencia y la desaparición, sino que se había fundido de forma imperceptible con las tribus germánicas, en un idilio posimperial que no merecía el triste nombre de oscurantismo. En los últimos tiempos, sin embargo, nuevos historiadores han planteado la posibilidad de que el declive de Roma no fuera progresivo, sino repentino y sangriento.

Para Bryan Ward-Perkins, se produjo “una toma violenta a manos de los invasores bárbaros”. El fin del Imperio de Occidente, escribe en La caída de Roma (2005), “experimentó horrores y disturbios como espero no tener que experimentar jamás; destruyó una civilización compleja y arrastró a los habitantes de Occidente a un nivel de vida propio de la era prehistórica”.

En cinco decenios, la población de Roma disminuyó en tres cuartas partes. Los restos arqueológicos de finales del siglo V —peores viviendas, cerámica más primitiva, menos monedas, animales más pequeños— indican que la influencia benigna de Roma en el resto de Europa también desapareció. “El fin de la civilización”, en palabras de Ward-Perkins, se produjo en el plazo de una sola generación.

El libro de Peter Heather La caída del Imperio Romano destaca las consecuencias desastrosas de la gran migración y la violencia organizada: primero, el viaje hacia el oeste de los hunos de Asia Central y luego la irrupción germánica en territorio romano. Según él, los visigodos que se establecieron en Aquitania y los vándalos que conquistaron Cartago se sintieron atraídos por la riqueza del Imperio Romano y pudieron apoderarse de ella gracias a las armas y las aptitudes adquiridas de los propios romanos.

“Para los intrépidos”, escribe Heather, “el Imperio Romano, pese a ser una amenaza para su existencia, era también una increíble oportunidad de prosperar... Una vez que los hunos expulsaron a gran número [de grupos extranjeros], el peor enemigo del Estado romano pasó a ser él mismo. Su poder militar y complejidad económica aceleraron el proceso, al permitir que los recién llegados se convirtieran en fuerzas coherentes, capaces de crear sus propios reinos en aquel cuerpo político”.

Unos procesos extraordinariamente similares están destruyendo hoy la Unión Europea, aunque pocos estemos dispuestos a reconocerlo. Como el Imperio Romano a principios del siglo V, Europa ha dejado que sus defensas se derrumbaran. A medida que aumentaba su riqueza han disminuido su capacidad militar y su fe en sí misma. Se ha vuelto decadente, con sus centros comerciales y sus estadios. Al mismo tiempo, ha abierto las puertas a los extranjeros que codician su riqueza sin renunciar a su fe ancestral.

La lejana conmoción que ha sacudido el débil edificio es la guerra civil siria, que ha sido catalizador y causa directa de la gran Völkerwanderung de 2015. Como entonces, proceden de toda la periferia imperial —el norte de África, el Levante, el sur de Asia—, pero esta vez no son decenas de miles, sino millones.

Por supuesto, la mayoría viene solo con la esperanza de tener una vida mejor. Las condiciones económicas en sus países han mejorado lo justo para permitirles marcharse y las políticas han empeorado tanto que deciden arriesgarse a hacerlo. Pero no pueden viajar hacia el norte y el oeste sin traer consigo parte de este malestar político. Como decía Gibbon, los monoteístas convencidos son una grave amenaza para un imperio laico.

Es indudable que los musulmanes que viven en Europa no son, en su inmensa mayoría, violentos. Pero también es verdad que casi todos tienen unas convicciones difíciles de conciliar con los principios de nuestras democracias liberales, incluidas nuestras ideas modernas sobre igualdad entre los sexos y tolerancia ante la diversidad religiosa y ante casi todas las tendencias sexuales. Por eso es muy fácil que una minoría violenta adquiera sus armas y prepare sus ataques a la civilización en el seno de esas comunidades pacíficas.

No sé lo suficiente sobre el siglo V como para poder citar a los romanos que se asombraban ante cada nuevo acto de barbarie, pese a que fuera similar a otros muchos anteriores, ni a los que hacían santurrones llamamientos a la solidaridad tras la caída de Roma, aunque alzarse juntos significara caer juntos; ni a quienes lanzaban huecas amenazas de venganza sin piedad, cuando no eran más que bravuconadas melodramáticas.

Sí sé que la culpa del embrollo en el que se encuentra la Europa del siglo XXI es de ella misma. En ningún lugar del mundo se ha estudiado la historia tanto como en la Europa moderna. Cuando llegué a Oxford hace más de 30 años, daba por sentado que en primero estudiaría a Gibbon. No. Aprendimos un montón de tonterías de que el nacionalismo era malo, las naciones-Estado, peores y los imperios, lo peor de todo.

“Antes de la caída”, escribe Ward-Perkins, “los romanos estaban tan seguros como estamos nosotros hoy de que su mundo seguiría siempre igual. Se equivocaron. Haríamos bien en no reproducir su autocomplacencia”.

NIALL FERGUSON, El País (19/XI/2015)

lunes, 16 de noviembre de 2015

LA GUERRA, MANUAL DE INSTRUCCIONES

Pues bien, aquí está la guerra.

Una guerra de un nuevo tipo.

Una guerra con y sin fronteras, con y sin Estado; una guerra doblemente nueva porque mezcla el modelo desterritorializado de Al Qaeda con el viejo paradigma territorial que ha recuperado el Estado Islámico (ISIS).

Pero una guerra, en cualquier caso.

Y ante esta guerra que no deseaban ni Estados Unidos, ni Egipto, ni Líbano, ni Turquía, ni hoy Francia, solo podemos hacernos una pregunta: ¿qué hacer? Cuando nos cae encima una guerra así, ¿cómo responder y ganar?

Primera ley: llamar a las cosas por su nombre. Al pan, pan, y al vino, vino. Y atrevernos a decir esa palabra terrible, guerra, frente a la que lo deseable, lo propio y, en el fondo, lo noble por parte de las democracias, pero también su debilidad, es rechazarla hasta los límites de su comprensión, de sus referencias imaginarias, simbólicas y reales.

La grandeza y la ingenuidad de Léon Blum, que en un famoso debate con Elie Halévy dijo que no lograba concebir —salvo como una contradicción— ni la idea misma de una democracia en guerra.

La dignidad y los límites de las grandes conciencias humanistas a finales de aquellos mismos años treinta, que vieron surgir, espantados, a Georges Bataille, Michel Leiris, Roger Caillois y otros colegas del Collège de Sociologie con sus llamamientos al rearme intelectual de un mundo que creía haber dejado atrás su parte maldita y su Historia.

Ahí estamos hoy.

Pensar lo impensable de la guerra.

Consentir esa contradicción que es la idea de una república moderna obligada a combatir para salvarse. Y pensarlo aún con más tristeza porque varias de las reglas establecidas por los teóricos de la guerra, de Tucídides a Clausewitz, no parecen servir para ese Estado fantoche que lleva la llama más allá en la medida en que sus frentes están desdibujados y sus combatientes tienen la ventaja estratégica de no establecer diferencias entre lo que nosotros llamamos la vida y ellos llaman la muerte.

Las autoridades francesas lo han comprendido, hasta en las más altas instancias.

La clase política ha aprobado unánimemente su gesto.

Quedamos usted, yo, el cuerpo social en su conjunto y en su detalle: queda la persona que, cada vez, es un blanco, un frente, un soldado sin saberlo, un foco de resistencia, un punto de movilización y de fragilidad biopolítica. Es desesperante, es atroz, pero así están las cosas, y es necesario actuar con la mayor urgencia.

Segundo principio: el enemigo. Quien dice guerra, dice enemigo. Y a ese enemigo no solo hay que tratarlo como tal, es decir (las enseñanzas de Carl Schmitt), verlo como una figura a la que, según la táctica escogida, se puede engañar, hacer dialogar, golpear sin hablar, en ningún caso tolerar, pero sobre todo (enseñanzas de san Agustín, santo Tomás y todos los teóricos de la guerra justa), darle, también a él, su nombre auténtico y preciso.

Ese nombre no es terrorismo.

No es una dispersión de lobos solitarios ni de desequilibrados. En cuanto a la eterna cultura de la excusa que nos presenta a los escuadrones de la muerte como individuos humillados, empujados al límite por una sociedad inicua y obligados por la miseria a ejecutar a unos jóvenes cuyo único delito era que les gustaba el rock, el fútbol o el frescor de una noche de otoño en la terraza de un café, es un insulto para la miseria y para los ejecutados.

No.

Esos hombres que están en contra del placer de vivir y la libertad propia de las grandes metrópolis, esos bastardos que odian el espíritu de las ciudades tanto —dado que son lo mismo— como el espíritu de las leyes, del Derecho y la dulce autonomía de los individuos liberados de antiguas sumisiones, esos incultos a los que habría que replicar, si no les fueran completamente desconocidas, con las bellas palabras de Victor Hugo cuando gritaba, en plenas matanzas de la Comuna, que atacar París es más que atacar Francia porque es destruir el mundo, merecen el nombre de fascistas.

Mejor dicho: fascislamistas.

Mejor dicho: el fruto del cruce que vio venir otro escritor, Paul Claudel, cuando en su Diario, el 21 de mayo de 1935, en uno de esos destellos cuyo secreto solo poseen los grandes, anota: “¿Discurso de Hitler? Se crea en el centro de Europa una especie de islamismo...”

¿Qué ventaja tiene dar un nombre?

Poner las cosas en su sitio. Recordar que, con este tipo de adversario, la guerra debe ser sin tregua y sin piedad.

Y forzar a cada uno, en todas partes, es decir, tanto en el mundo árabe musulmán como en el resto del planeta, a decir por qué lucha, con quién y contra quién.

Eso no significa, por supuesto, que el islam tenga afinidad alguna con el mal, como no la tienen otras formaciones discursivas.

Y la urgencia de este combate no debe distraernos de esa otra batalla, también esencial, que es la batalla por el otro islam, por el islam de las luces, el islam en el que se reconocen los herederos de Massud, Izetbegovic, el bangladesí Mujibur Rahman, los nacionalistas kurdos o el sultán de Marruecos que tomó la heroica decisión de salvar, enfrentándose a Vichy, a los judíos de su reino.

Pero eso quiere decir dos cosas, o quizá tres. Para empezar, que, como se supone que la tormenta fascista de los años treinta no rebasó el perímetro de Europa, las tierras del islam son las únicas del mundo en las que se ha eludido asumir la memoria y el duelo que sí han llevado a cabo los alemanes, los franceses, los europeos en general, los japoneses.

Después, que hay que poner de relieve con más claridad la disyunción decisiva, primordial, que enfrenta esas dos visiones del islam, enzarzadas en una guerra letal que es, pensándolo bien y por utilizar una expresión conocida, el único choque de civilizaciones en activo.

Y, por último, que ese trazado de la línea sobre la que se enfrentan los seguidores de un Tariq Ramadan y los amigos del gran Abdelhawahb Meddeb, ese señalar lo que, a un lado, puede alimentar el “Viva la muerte” de los nuevos nihilistas, y al otro, el tipo de trabajo ideológico, textual y espiritual que bastaría para conjurar el regreso o la llegada de los fantasmas, debe ser, sobre todo, obra de los propios musulmanes.

Conozco la objeción.

Oigo gritar a los biempensantes que llamar a quienes son buenos ciudadanos a desvincularse de un crimen que no han cometido es suponerlos cómplices y, por tanto, estigmatizarlos.

Pero no.

Porque ese “no en nuestro nombre” que esperamos de nuestros conciudadanos musulmanes es el de los israelíes que se desvincularon, hace 15 años, de la política de su Gobierno en Cisjordania.

Es el de las masas de estadounidenses que en 2003 protestaron contra la absurda guerra de Irak.

Es el grito más reciente de todos los británicos, fieles o simples lectores del Corán, que decidieron proclamar que existe otro islam —manso, misericordioso, apasionado de la tolerancia y la paz— que no es ese en cuyo nombre pudieron apuñalar a un militar en plena calle.

Es un grito hermoso. Es un bello gesto.

Pero, sobre todo, es el gesto sencillo, de justicia, que consiste en aislar al enemigo, separarlo de su retaguardia y hacer que deje de sentirse como pez en el agua en una comunidad para la que, en realidad, es una vergüenza.

Porque quien dice guerra dice otra vez, inevitablemente, la identificación, la marginación y, si es posible, la neutralización de esa fracción enemiga que actúa en el territorio nacional.

Es lo que hizo Churchill cuando encarceló, en el momento de la entrada de Gran Bretaña en guerra, a más de 2.000 personas, a veces muy próximas —su propio primo, Geo Pitt-Rivers, número dos del partido fascista inglés—, a los que consideraba enemigos interiores.

Y es, salvando las distancias, lo que debemos decidirnos a hacer hoy, por ejemplo prohibiendo a quienes predican el odio; vigilando más de cerca a los miles de individuos fichados y marcados con una “S”, es decir, sospechosos de yihadismo; o convenciendo a las redes sociales estadounidenses de que no permitan los llamamientos a cometer atentados suicidas a la sombra de la Primera Enmienda.

Es un gesto delicado, que está siempre al borde de las leyes de excepción. Y por eso es crucial, en estos momentos, no ceder ni sobre el derecho ni sobre el deber de hospitalidad, más necesarios que nunca ante la avalancha de refugiados sirios que huyen precisamente del terror fascislamista.

Seguir recibiendo inmigrantes al mismo tiempo que se incapacita al mayor número posible de células dispuestas a matar.

Abrir aún más los brazos a los fugitivos del ISIS ahora que nos disponemos a ser implacables con quienes, entre ellos, quieren aprovecharse de nuestra fidelidad a nuestros principios para infiltrarse en tierra de misiones y cometer sus crímenes.

No es contradictorio.

Es la única forma de no dar al enemigo la victoria que da por descontada, que es vernos renunciar al tipo de convivencia abierta y generosa que caracteriza nuestras democracias.

Y es, lo repito, ese razonamiento inherente a toda guerra justa que consiste en no mezclar lo que tiene vocación de división, y mostrar, en este caso, a la gran mayoría de los musulmanes de Francia, que no son solo nuestros aliados, sino nuestros hermanos y conciudadanos.

Y, para terminar, lo fundamental.

La verdadera raíz de esta irrupción del horror.

Este Estado Islámico que ocupa un tercio de Siria e Irak y que ofrece a los artificieros de posibles futuros Bataclan bases, centros de mando, escuelas de crimen y campos de entrenamiento, sin los que no sería posible nada.

Sabemos que la semana pasada, en el Sinjar, los peshmerga lograron, con la coalición internacional, una victoria decisiva.

Podríamos mencionar numerosos ejemplos, desde hace seis meses, en los que los kurdos, que hasta ahora son los únicos que han entablado combate cuerpo a cuerpo, han visto retroceder sin resistencia a los malvados soldados de Daesh.

Y, como en otro tiempo en Sarajevo, como en la época en la que presuntos expertos agitaban el espectro de los cientos de miles de soldados que iba a hacer falta desplegar sobre el terreno para impedir la limpieza étnica, en realidad, llegado el momento, será suficiente un puñado de fuerzas especiales y de asalto: estoy convencido de que las hordas del ISIS son mucho más valientes a la hora de hacer volar a unos jóvenes parisienses indefensos que cuando se trata de enfrentarse a auténticos combatientes de la libertad, y por eso pienso que la comunidad internacional, si quiere, dispone de todos los medios para acabar con esta amenaza a la que se enfrenta.

¿Por qué no lo hace?

¿Por qué somos tan tacaños con la ayuda a nuestros aliados kurdos?

¿Y qué es esta extraña guerra que Estados Unidos, con Barack Obama al frente, no parece querer ganar?

Lo ignoro.

Pero sé que la clave está ahí.

Y que la alternativa está clara: “No boots on their ground” equivale a “more blood on our ground” (si no hay tropas en su terreno tendremos más sangre en el nuestro).

BERNARD-HENRI LEVY. El País (17/XI/2015)

BERNARD-HENRI LEVY. El País (17/XI/2015)

domingo, 15 de noviembre de 2015

GAGNER LA GUERRE

.

C'était une guerre, une vraie guerre. Nous le savions, mais au fond nous préférions ne pas le voir. Grisée par le spectacle de sa propre émotion, la France de «l'après-Charlie» avait décidé d'ensevelir sous les fleurs d'une rhétorique trompeuse le souvenir douloureux des événements - terribles - du mois de janvier dernier. Au fil des semaines, l'horreur avait fini par prendre un caractère quasi symbolique et presque irréel. Il fallait, pour le confort intellectuel de tous, que la parenthèse fût promptement refermée.

Des alertes, nombreuses, auraient pourtant dû nous persuader de la persistance du mal. Mais ces projets criminels déjoués par la police (à Villejuif, à Toulon et ailleurs) nous ont installés dans l'illusion d'une fausse sécurité. Quant à ceux - policiers, magistrats, intellectuels… - qui s'évertuaient à clamer le contraire, le chœur des vierges du «vivre ensemble» a eu vite fait de les disqualifier. «Oiseaux de malheur», «islamophobes»: l'essentiel, n'est-ce pas, était de ne pas «stigmatiser»…

Après les sommets d'abomination barbare atteints dans la nuit de vendredi à samedi, ces illusions ne sont plus de mise. C'est une guerre, une vraie guerre, qui nous est déclarée: la guerre du fanatisme islamiste contre la France, l'Europe, l'Occident et contre toutes les valeurs d'une civilisation qui a inventé la démocratie. Cette guerre, maintenant chacun l'a compris, ne fait que commencer.

De cette armée du crime qui nous vise, les chefs sont établis à l'étranger, mais c'est chez nous, dans les rangs de la jeunesse française, qu'ils recrutent certains de leurs assassins, prêts à mourir aux cris d'«Allah akbar!» pour accomplir leur monstrueuse besogne. Ce n'est pas en leur opposant des badges, des tweets, des marches silencieuses, des vidéoclips ou des «chartes de la laïcité» que nous les ferons reculer! L'union nationale, qui, en temps difficile, évidemment s'impose, ne sera qu'un slogan vide de sens si, une fois encore, elle est l'édredon sous lequel on étouffe les réalités qui dérangent. L'union bien sûr, mais autour d'une politique d'autorité, de courage, de constance et de vérité…

François Hollande, dans son intervention de samedi, s'est enfin décidé à nommer le mal. Sans finasser, il parle - c'est nouveau - de «guerre», de «Daech» et de «djihad». Mais Manuel Valls aussi, après Charlie, avait su trouver les mots. Et la suite a montré que, face aux barbares, les mots n'étaient pas suffisants…

Bien sûr, depuis janvier dernier, la France a renforcé sa garde, en matière de renseignement notamment. Bien sûr, un effort financier bienvenu a été consenti en faveur des forces de sécurité et des armées. Mais, pour ces quelques progrès, combien de mâles promesses restées sans suite? Et combien de projets coupables, comme cette réforme de la justice des mineurs qu'hier encore Mme Taubira prétendait faire adopter?

C'est avec cette culture de l'angélisme et du déni que le gouvernement doit maintenant rompre totalement, s'il veut se montrer à la hauteur du défi historique qu'affronte notre pays.

Comment comprendre, par exemple, que tant de prédicateurs radicaux puissent impunément continuer d'appeler la jeunesse à s'en prendre à la démocratie, aux juifs et aux chrétiens? La Tunisie a mis les siens hors d'état de nuire. Pourquoi la France ne le ferait-elle pas?

Comment admettre que les jeunes Français partis «apprendre» le djihad en Syrie ou en Irak ne fassent l'objet, tout au plus, que d'une «surveillance policière» lorsqu'ils reviennent chez nous? À l'évidence, leur place est en prison ou dans un autre pays.

Qui peut enfin, dans un autre domaine, se satisfaire de cette diplomatie de gribouille qui prétend - à juste titre - combattre Daech en Syrie, mais qui refuse obstinément de soutenir son principal adversaire, la Russie, au motif qu'elle appuie le régime de Bachar el-Assad? Entre deux maux, il faut choisir le moindre. Depuis vendredi soir, peut-on encore nourrir la moindre hésitation?

Sécurité, justice, diplomatie, contrôle de l'immigration: c'est tout cela qu'il faut revoir si nous voulons répondre à la menace. Sans nous embarrasser davantage d'arguties juridiques ou d'afféteries moralisatrices. Les démocraties sont attaquées: elles ont le droit - et le devoir - de se défendre. Contre la brutalité, il n'est qu'un principe: la force. Contre la sauvagerie, qu'une loi: l'efficacité. On se souvient de Clemenceau: «En politique intérieure, je fais la guerre. En politique extérieure, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre.» Pour gagner la guerre, il faut la mener.

Alexis Brezet, Le Figaro (14/XI/2015)

lunes, 9 de noviembre de 2015

EL ESTUDIANTE EUNUCO

“No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” (Voltaire)

Hace unos días hubo un debate en la BBC entre el presidente del consejo de estudiantes de una universidad británica y un señor mayor que escribe columnas para The Times de Londres. El tema era la libertad de expresión. ¿Quién estaba en contra? ¿El columnista del Times, cuyo dueño es el reaccionario Rupert Murdoch? No. El líder estudiantil.

Algo raro está ocurriendo en las universidades de Reino Unido, y en las de Estados Unidos también. El estudiante que hablaba en la BBC es síntoma de una tendencia represiva en un sector de la sociedad donde uno suponía que se daba un alto valor al principio del pensamiento libre.

El motivo del debate entre el joven y el periodista, que por edad podría haber sido su abuelo, había sido una petición firmada por 3.000 estudiantes de la Universidad de Cardiff exigiendo que a Germaine Greer, antiguo icono de la revolución feminista, se le prohibiese dar una conferencia en su campus. Greer, como algunos o algunas recordarán, es la autora del influyente y provocador libro La mujer eunuco, publicado en 1970. El libro, tan irreverente como iconoclasta, exhortaba a las mujeres a desencadenarse de los estereotipos represivos de antaño.

El problema de los estudiantes de Cardiff con Greer, que hoy tiene 76 años, es que la consideran una “misógina”. Lo cual, a primera vista, es como llamar a Martin Luther King racista. ¿Cómo se explica? De la siguiente manera. Greer escribió un texto en 2009 en el que argumentó que a las transexuales no se les podía considerar mujeres. Tal afirmación fue considerada lo suficientemente ofensiva como para declararla persona non grata en el campus. Greer se rindió, pero no sin antes declarar en la radio: “Solo porque te cortas la polla y te pones un vestido no significa que te conviertas en mujer”.

El tema aquí no es si Greer tiene razón o no. El tema es que la censura de personas cuyas ideas no confluyen con las nuevas percepciones de lo que es o no aceptable se está extendiendo por las universidades anglosajonas. Algunos ejemplos.

La semana pasada un profesor de la universidad de Yale, en Estados Unidos, fue rodeado por un grupo de estudiantes que le gritaron, entre otros improperios, “¡cállate la puta boca!”. Su pecado: haber aconsejado a sus alumnos que si veían a alguien vistiendo un disfraz de Halloween “ofensivo” que no les hicieran ningún caso.

A finales de septiembre, la Universidad de Warwick, en Inglaterra, canceló una conferencia de una mujer nacida en Irán llamada Maryam Namazie. Esta es una marxista conocida por su virulento desprecio por la religión, empezando por la suya de nacimiento, el islam. La universidad explicó que su comparecencia en el campus incitaría “el odio”.

Y un ejemplo más entre miles: una profesora de Derecho en la Universidad de Harvard escribió un artículo el año pasado lamentando la presión que recibía del cuerpo estudiantil para que no diera clases sobre cómo la ley responde a casos de violación. La profesora, Jeannie Suk, comparó esta actitud con intentar enseñar cirugía a un estudiante de medicina sin exponerle a la angustia de ver sangre.

Según Suk, los organismos estudiantiles estaban en contra de clases sobre la ley y la violencia sexual porque temían que la experiencia podría resultar “traumática”. Y aquí, aparentemente, está el grano de la cuestión. Explicaba el líder universitario que habló en la BBC que el objetivo de la censura era siempre dar prioridad a “la seguridad” de los universitarios. Un reciente artículo escrito por dos académicos en la revista estadounidense The Atlantic profundizó en el tema. Explicó que para los que se apuntan a esta nueva corriente la meta final era proteger “el bienestar emocional” de los estudiantes, convirtiendo los campus en “lugares seguros” donde “jóvenes adultos están protegidos contra palabras e ideas que les hagan sentirse incómodos”. “Se está creando una cultura”, agregaba el artículo, “en la que todo el mundo debe pensar dos veces antes de abrir la boca”.

Alguien que ha optado por no abrir la boca nunca más en foros estudiantiles es el famoso cómico estadounidense Chris Rock, que ha construido una brillante carrera a base de ridiculizar tabúes raciales, sexuales y políticos. Rock, que es negro, dijo en una entrevista reciente que ya no comparece en las universidades porque son “demasiado conservadoras”. Su principal preocupación, estimó, es “no ofender nunca a nadie”.

¿A qué se debe tanta susceptibilidad entre los estudiantes del mundo anglosajón? En parte tendrá que ver con la presión conformista ejercida por la policía religiosa de las redes sociales, el miedo a la crucifixión verbal que padecerá cualquiera que discrepe de la ortodoxia de la manada. Pero, como también sugiere el artículo de la revista The Atlantic, la juventud de hoy, especialmente la que ha tenido la suerte de ir a la universidad, pertenece a una generación mimada. Es verdad que hoy los jóvenes lo tienen difícil para conseguir trabajo pero, al menos en los países ricos de Occidente, sus padres tuvieron la mejor y más pacífica calidad de vida que ha conocido la especie humana. Estos afortunados padres se han esforzado de una manera nunca vista para no herir los sentimientos de sus hijos, para protegerles de lo feo, lo duro y lo difícil de la vida.

La consecuencia ha sido la aparición de una generación de adolescentes y veinteañeros psicológicamente delicados que detectan ofensas donde sus padres —y más aún los padres de los padres, que vivieron guerras— no se las hubieran imaginado. Antes, cuando el columnista del Times era joven, los estudiantes censuraban a los que llamaban fascistas. Para bien o para mal, lo hacían a partir de un proceso de razonamiento político. Los militantes universitarios anglosajones de hoy censuran sobre la base de lo que sienten. Practicantes de una especie de fascismo lite, ellos son los que mandarán dentro de no mucho tiempo. Si la cosa no cambia, uno tiembla por la democracia.

John Carlin. "El País" (9 / XI / 2015)

miércoles, 4 de noviembre de 2015

lunes, 2 de noviembre de 2015

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)